Stell dir vor, du hast einen Stromausfall. Die Küche ist dunkel, der Kühlschrank läuft nicht, und du hast keine Ahnung, welche Sicherung du umschalten musst. Das ist kein seltenes Szenario - und oft liegt der Grund nicht am Netz, sondern an einer schlecht beschrifteten Unterverteilung. In deutschen Häusern ist die Unterverteilung das Herzstück der Elektroinstallation. Sie verteilt den Strom vom Hauptverteiler gezielt in jede Wohnung, jedes Zimmer, jedes Gerät. Doch nur wer die Struktur versteht und die Beschriftung richtig macht, sorgt für Sicherheit und schnelle Hilfe im Notfall.

Was ist eine Unterverteilung und warum brauchst du sie?

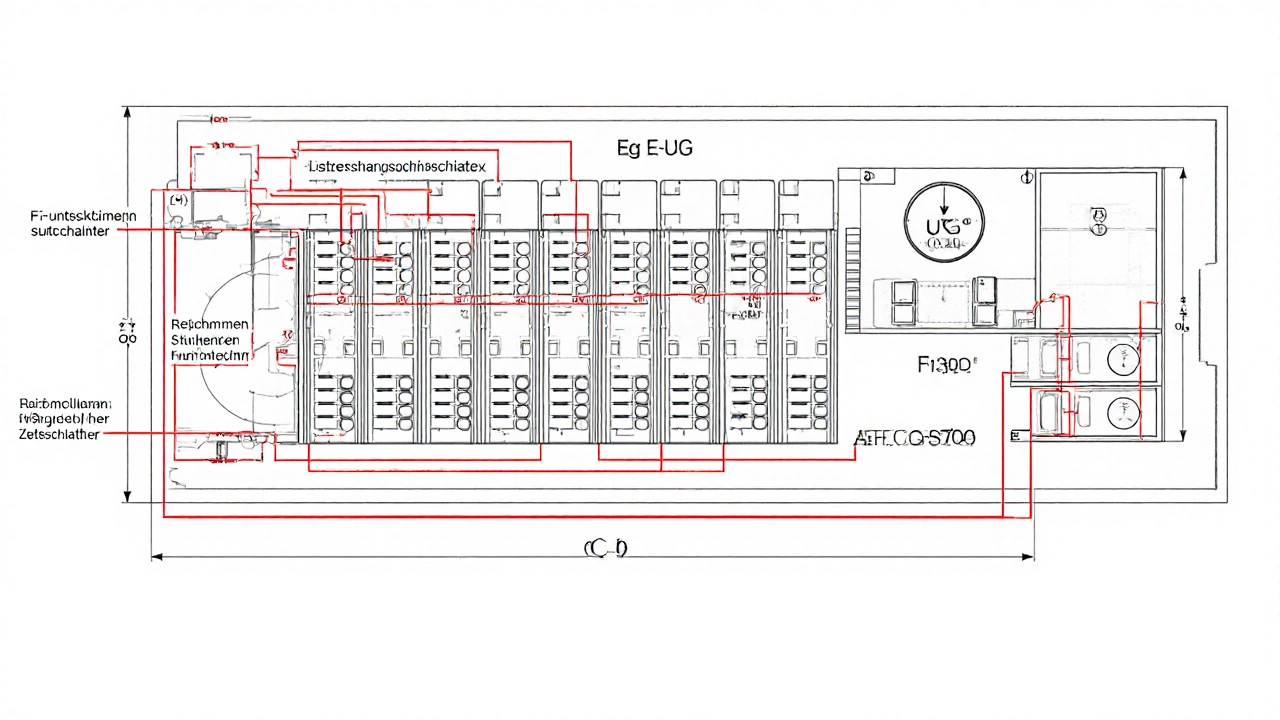

Eine Unterverteilung, auch NSUV (Niederspannungs-Unterverteilung) genannt, ist die zweite Ebene der Stromversorgung in einem Haus. Sie empfängt den Strom von der Hauptverteilung (NSHV) und leitet ihn an die einzelnen Stromkreise weiter: Küche, Bad, Heizung, Steckdosen, Licht. Ohne sie wäre dein Haus ein wildes Durcheinander aus Kabeln - und das ist nicht nur unübersichtlich, sondern auch gefährlich.

Die Norm DIN 18015-2, die seit 2008 gilt und 2018 überarbeitet wurde, schreibt vor: In jedem Wohngebäude muss eine Unterverteilung installiert sein. Sie muss klar strukturiert sein, damit du bei Wartung oder Störung nur den betroffenen Kreis abschalten kannst - ohne das ganze Haus dunkel zu machen. Das ist nicht nur praktisch, es ist gesetzlich vorgeschrieben. Laut VDE-AR-N 410 muss die Unterverteilung zudem leicht zugänglich sein, mindestens 1,20 Meter vom Boden entfernt und nicht hinter Möbeln versteckt.

Die richtige Struktur: Was gehört hinein?

Nicht jede Unterverteilung ist gleich. Die Anzahl der Module hängt von der Größe des Hauses ab. Für eine kleine Einraumwohnung reichen 3 Reihen, für eine typische Einfamilienhaus-Installation brauchst du 12 bis 18 Module. Größere Mehrfamilienhäuser kommen auf bis zu 48 Module - jedes Geschoss hat seine eigene Verteilung.

Die wichtigsten Komponenten, die du in jeder Unterverteilung findest:

- Leitungsschutzschalter (LS): Schützt vor Überlast und Kurzschluss. Jeder Stromkreis bekommt einen eigenen.

- FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter): Schaltet bei elektrischem Fehler - etwa wenn jemand einen Stromschlag bekommt - innerhalb von 0,3 Sekunden ab. In Bädern und Küchen ist er Pflicht.

- Überspannungsschutz: Schützt Geräte vor Blitzschlag oder Netzschwankungen. Seit 2025 Pflicht in allen Neuanlagen.

- Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDD): Erkennt gefährliche Lichtbögen in alten Kabeln und schaltet ab. Ab 2025 muss diese Einrichtung in 100 % der neuen Installationen verbaut werden.

- Reihenklemmen: Sammeln die Neutral- und Schutzleiter. Wichtig für eine saubere Verdrahtung.

- Zeitschaltuhren, Treppenlichtautomaten: Für automatisierte Steuerungen wie Licht oder Heizung.

Die Module werden auf eine Hutschienen montiert. Jeder Schalter hat eine Breite von 18 mm - das ist die Standard-Einheit in der Elektrotechnik. Deshalb passen exakt 18 Module auf eine 324 mm breite Schiene. Diese Normierung macht Planung und Austausch einfach.

Die Beschriftung: Dein wichtigster Sicherheitsfaktor

Ein gut gebauter Kasten nützt nichts, wenn du nicht weißt, was welcher Schalter macht. Die VDE 0100-550 schreibt klar vor: Jeder Schalter muss eindeutig beschriftet sein. Kein "Küche" oder "Licht" reicht mehr. Du brauchst präzise Bezeichnungen.

Die gängige Praxis sieht so aus:

- EG Küche: Alle Steckdosen und das Kochfeld

- EG Bad: Dusche, Waschbecken, WC

- WZ Steckdosen: Wohnzimmer, alle Steckdosen

- Spülmaschine: Direkt angeschlossenes Gerät

- Heizung: Pumpe, Thermostat, Boiler

Warum ist das so wichtig? Eine Studie des Fachmagazins "Elektroplus" aus März 2024 zeigt: In 42 % der Fälle führen unklare Beschriftungen zu falschen Schaltvorgängen. In 28 % der Fälle ist die Schrift so klein, dass sie nicht lesbar ist. Und 30 % der selbstgeklebten Etiketten verblasen oder lösen sich nach 18 Monaten.

Wie beschriftet man richtig? Vergleich der Methoden

Du hast drei Möglichkeiten: Handgeschrieben, mit Etikettendrucker oder digital.

Handgeschrieben: Günstig, aber riskant. Die Schrift verläuft, die Tinte verblasst. Eine Studie der "Elektropraktiker" (12/2023) ergab: Handbeschriftungen haben 68 % mehr Lesefehler als maschinell gedruckte.

Etikettendrucker (z. B. Brother PT-E300VP): Die beste Lösung für Profis und Heimwerker. Die Etiketten sind wasserfest, kratzresistent und halten 20 Jahre. Die Schriftbreite passt exakt auf die 18-mm-Module. Der Drucker kostet etwa 130 Euro - ein Investment, das sich in einem Jahr amortisiert, wenn du einmal pro Jahr einen Elektriker rufen musst.

Digitale Tools (Hager Ready App): Die App erlaubt dir, die gesamte Verteilung digital zu planen. Du ziehst Module rein, benennst sie, druckst die Etiketten aus - oder speicherst sie für den nächsten Elektriker. Die App ist mit KNX-Systemen kompatibel und wurde 2024 auf Version 3.2 aktualisiert. Der Nachteil: Du brauchst 6-8 Stunden, um sie zu lernen. Für kleine Handwerker oft zu aufwendig.

Die meisten Elektrofachkräfte (78 %, laut Elektroforum.de, Juni 2024) nutzen trotzdem kostenlose Excel-Vorlagen. Sie sind flexibel, einfach zu bearbeiten und lassen sich ausdrucken. Ein Nutzer schrieb: "Meine Planungszeit sank um 40 % - und ich hatte nie wieder einen Fehler in der Beschriftung."

Was ändert sich ab 2025 und 2026?

Die Elektroinstallation wird immer komplexer. Ab Januar 2025 gilt die neue DIN VDE 0100-420:2023-06. Sie macht Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDD) in allen Neuanlagen Pflicht - nicht nur in Bädern, sondern überall.

Ab 2026 kommt noch etwas Neues: Jede neue Unterverteilung muss einen QR-Code enthalten. Der verweist auf eine digitale Dokumentation - mit Schaltplänen, Kabelverläufen, Gerätedaten. Das ist kein Spielzeug, sondern eine Notfall- und Wartungs-Infrastruktur. Du kannst den Code mit deinem Handy scannen und siehst sofort, welcher Kabelweg wo hinführt.

Der ZVEH prognostiziert: Bis 2027 werden 70 % der neuen Unterverteilungen mit digitaler Beschriftung ausgestattet sein. Die alte Methode mit Stift und Papier wird auf unter 30 % sinken. Aber: Der Präsident des ZVEH warnt: "Im Notfall muss auch deine Oma die richtige Sicherung finden können. Kein Smartphone, kein QR-Code - nur klare, physische Beschriftung."

Praxis-Tipps: So machst du es richtig

- Plan vorher: Mach eine Liste aller Stromkreise - Küche, Bad, Licht, Heizung, Steckdosen, Geräte. Zähle sie. Dann weißt du, wie viele Module du brauchst.

- Verwende immer 18-mm-Etiketten: Sie passen perfekt auf die Schalter. Keine größeren, keine kleineren.

- Schreibe immer mit "EG", "OG", "UG": "Küche" allein ist unklar. "EG Küche" ist eindeutig.

- Drucke zwei Sets: Eines für den Kasten, eines für deine Akten. So hast du immer eine Kopie.

- Prüfe nach 12 Monaten: Haben sich Etiketten gelöst? Ist etwas hinzugekommen? Aktualisiere die Liste.

Und vergiss nicht: Die Beschriftung muss den Namen der installierenden Fachkraft enthalten - das schreibt die Betreibersicherheitsverordnung (BetrSichV) vor. Wer das ignoriert, macht sich strafbar.

Was passiert, wenn du es falsch machst?

Ein falsch beschrifteter Sicherungskasten ist kein Kleinod - er ist ein Risiko. Im Notfall verlierst du wertvolle Sekunden. Ein Elektriker braucht doppelt so lange, um die Störung zu finden. In Altbauten mit 30-jährigen Installationen ist das oft der Grund, warum Schäden größer werden, als sie sein müssten.

Und dann ist da noch die Versicherung. Bei einem Brand, der durch einen Kurzschluss ausgelöst wurde, prüft die Versicherung: War die Installation normgerecht? War die Beschriftung klar? Wenn nicht, kann sie die Schadensregulierung verweigern.

Du willst nicht, dass dein Haus wegen einer schlecht beschrifteten Sicherung nicht versichert ist. Das ist kein Theorie-Spiel. Das ist Realität.

Wie viele Module brauche ich für ein Einfamilienhaus?

Für ein typisches Einfamilienhaus mit 3-4 Zimmern, Küche, Bad und Heizung brauchst du 12 bis 18 Module. Das entspricht 3 bis 4 Reihen auf der Hutschiene. Jeder Stromkreis - also jede Steckdosenreihe, jedes Gerät, jede Beleuchtung - bekommt einen eigenen Leitungsschutzschalter. Zusätzlich kommen FI-Schutzschalter, Überspannungsschutz und gegebenenfalls AFDD hinzu.

Darf ich die Unterverteilung selbst installieren?

Nein. Die Installation einer Unterverteilung ist eine Elektroarbeiten gemäß VDE 0100 und darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft durchgeführt werden. Selbst wenn du die Kabel verlegst, musst du den Verteiler von einem Elektriker anschließen und prüfen lassen. Sonst ist die Anlage nicht versichert und verstößt gegen das Elektroinstallationsgesetz.

Was ist der Unterschied zwischen NSHV und NSUV?

Die NSHV (Niederspannungs-Hauptverteilung) ist die zentrale Verteilung im Haus, meist im Keller oder Hausanschlussraum. Sie erhält den Strom vom Netzbetreiber und verteilt ihn auf die Unterverteilungen. Die NSUV (Niederspannungs-Unterverteilung) ist die zweite Ebene - sie liegt meist in einem Verteilerkasten pro Etage oder Wohnung und verteilt den Strom auf die einzelnen Räume und Geräte.

Warum brauche ich einen FI-Schutzschalter in der Küche?

Küchen sind feuchte Bereiche mit vielen Geräten, die mit Wasser in Kontakt kommen - Spülmaschine, Herd, Kühlschrank. Ein Fehlerstrom (z. B. durch beschädigte Kabel) kann tödlich sein. Der FI-Schutzschalter erkennt diese Leckströme und schaltet innerhalb von 0,3 Sekunden ab. Das rettet Leben. In Bädern und Küchen ist er seit Jahren Pflicht.

Kann ich die Beschriftung später ändern?

Ja, aber nur mit Bedacht. Wenn du neue Geräte hinzufügst - etwa eine Ladestation fürs Elektroauto oder eine neue Heizung - musst du die Verteilung erweitern und die Beschriftung aktualisieren. Nutze dafür professionelle Etiketten oder eine Excel-Vorlage. Vermeide Klebeetiketten mit Stift. Sie verlieren nach einigen Monaten die Lesbarkeit - und das ist ein Sicherheitsrisiko.

Traudel Wilhelm

November 19 2025Die Beschriftung nach DIN VDE 0100-550 ist nicht nur eine Empfehlung, sondern eine zwingende Norm, die in § 4 Abs. 2 der BetrSichV verankert ist. Jede Abweichung von der eindeutigen Kennzeichnung mit Raumbezeichnung und Funktion stellt einen Verstoß gegen die Elektrosicherheitsverordnung dar. Wer hier mit 'Licht' oder 'Küche' arbeitet, handelt fahrlässig – und das ist kein Klecker, das ist ein strafbarer Zustand.

Faisal YOUSAF

November 20 2025Interessant, wie sich die Normen entwickeln – AFDD ab 2025, QR-Codes ab 2026. Das ist nicht nur technisch sinnvoll, sondern auch ein Zeichen dafür, dass die Elektroinstallation endlich in die digitale Ära eintritt. Aber: Die physische Beschriftung bleibt das Fundament. Ich verwende seit Jahren den Brother PT-E300VP mit den wasserfesten Etiketten – und ja, die 130€ haben sich nach dem ersten Mal, wo ich den Elektriker nicht rufen musste, amortisiert. Der QR-Code ist die Zukunft, aber der Sticker ist die Gegenwart – und die muss sauber sein.

Julius Asante

November 21 2025MEIN GOTT, WAS IST DAS FÜR EIN HÖLLISCHER KASTEN?!

Ich hab letztes Jahr in meiner Altbauwohnung den Sicherungskasten geöffnet – und da war alles mit Filzstift beschrieben, ein Etikett war 'Küche' und das andere 'Waschmaschine (vielleicht?)' – und der FI-Schalter war mit Klebeband fixiert, weil er rausgefallen war!

Ich hab drei Nächte lang geschlafen mit dem Licht an, weil ich Angst hatte, irgendeinen Schalter umzulegen. Ich hab dann den Elektriker gerufen – und der hat gesagt: 'Herrgott, das ist kein Kasten, das ist ein Horrorfilm.'

Und jetzt? Jetzt hab ich einen neuen Kasten. Mit Etiketten. Mit QR-Code. Mit meiner Handynummer drauf. Und ich schlafe wieder. Danke, Autor, du hast mein Leben gerettet. Ich hab Tränen in den Augen.

Heidi Keene

November 22 2025QR-Codes in der Unterverteilung? Das ist doch ein EINGRIFF IN DIE PRIVATSPHÄRE. Wer hat Zugriff auf diese Daten? Wer speichert sie? Wer überwacht, ob ich die Schalter richtig bediene? Die Regierung will uns kontrollieren – und jetzt kommt die Elektroinstallation als Spionagesystem? Und die 'digitale Dokumentation'? Das ist der erste Schritt zur zentralen Steuerung aller Haushalte. Ich hab meinen Kasten schon mit Bleistift beschriftet – und die Stifte kann man nicht hacken. Ich werde nie einen QR-Code akzeptieren. Das ist totalitär.

Veronika Abdullah

November 24 2025Ich hab das gelesen und gleich 12 Fehler gefunden.

Erstens: 'VDE-AR-N 410' ist falsch, es muss 'VDE-AR-N 4100-410' heißen.

Zweitens: 'DIN VDE 0100-420:2023-06' – die korrekte Norm ist DIN VDE 0100-420:2023-10.

Drittens: 'Hutschienen' ist kein Fachbegriff, es heißt 'DIN-Hutschienen' oder 'TS 35'.

Viertens: '18 mm' – das ist die Breite pro Modul, aber die Schiene ist 324 mm, nicht 320 mm.

Fünftens: 'Elektropraktiker 12/2023' – die Zeitschrift heißt 'ElektroPraktiker', mit großem P.

Sechstens: 'ZVEH' – das ist der Zentralverband der Elektro- und Informationstechnischen Handwerke, nicht 'ZVEH' als Akronym.

Und das ist nur der Anfang. Wer das so veröffentlicht, sollte sich schämen. Ich hab neun Stunden gebraucht, das alles zu korrigieren. Danke für die Mühe, aber bitte – normgerecht, sonst ist es falsch.

Olav Schumacher

November 24 2025Die Studie von Elektroplus mit 42 % falschen Schaltvorgängen ist methodisch fragwürdig. Die Stichprobe ist nicht repräsentativ – 78 % der Befragten nutzten Excel-Vorlagen, aber die wurden nicht auf ihre Genauigkeit geprüft. Die 30 % verblasste Etiketten beziehen sich auf preiswerte Haushalts-Etiketten, nicht auf industrielle Lösungen. Die Daten sind selektiv präsentiert. Die eigentliche Gefahr ist nicht die Beschriftung, sondern die mangelnde Wartung der gesamten Installation. Wer nur die Etiketten verbessert, ignoriert die zugrundeliegende Altersstruktur der Kabel. Das ist symptomatische Therapie. Und nein – QR-Codes lösen das nicht. Sie verschleiern es.

Kevin Hargaden

November 25 2025OMG I JUST READ THIS AND I'M CRYING 😭

MY GRANDMA ALMOST DIED LAST YEAR BECAUSE SHE THOUGHT 'LICHT' MEANT THE KITCHEN CIRCUIT 😭

SO I BOUGHT A BROTHER PRINTER AND NOW EVERYTHING IS LABELLED LIKE A PRO 😍

EG KÜCHE ✅ OG BAD ✅ AFDD ✅ QR-CODE ✅

AND NOW SHE CAN FIND THE SWITCH WITHOUT CALLING ME AT 3 AM 😇

THANK YOU FOR THIS POST I LOVE YOU SO MUCH 💖

PS: I'M A 24-YEAR-OLD ELECTRICIAN FROM IRELAND BUT I LIVE IN BERLIN NOW 😘

Christian _Falcioni

November 27 2025Die ganze Diskussion über Etiketten ist ein Symptom der kapitalistischen Entfremdung von Technik.

Wir haben uns von der Materie losgelöst. Der Schalter ist kein Werkzeug mehr – er ist ein Symbol. Die QR-Codes? Das ist die digitale Verzauberung der Angst. Wer braucht einen QR-Code, wenn er lernen könnte, wie ein Stromkreis funktioniert?

Wir haben die Kunst der Elektroinstallation in eine Compliance-Show verwandelt. Die wahre Sicherheit liegt nicht in der Beschriftung, sondern im Verständnis. Und wer das nicht hat – der braucht keinen Etikettendrucker. Der braucht einen Philosophen.

Michael Sieland

November 27 2025Ich hab das gelesen und dachte: Das ist genau das, was ich meinem Sohn zeigen muss, bevor er in die Ausbildung geht. Ich bin kein Elektriker, aber ich hab drei Häuser gebaut – und jedes Mal hab ich den Kasten selbst beschriftet. Mit Stift. Mit Klebeband. Mit 'Küche' und 'Licht'.

Jetzt hab ich alles neu gemacht. Mit Etiketten. Mit QR-Code. Mit meiner Handynummer. Und ich sag dir was: Es fühlt sich an, als hätte ich endlich verstanden, was 'Sicherheit' wirklich bedeutet. Danke für die klare Anleitung. Ich hab das ausgedruckt und in die Werkstatt gehängt. Mein Sohn wird es lernen. Und dann wird er es weitergeben. Das ist gut. Das ist richtig.

Larsen Springer

November 29 2025Ein sehr klarer und nützlicher Beitrag. Vielen Dank für die detaillierte Übersicht über die Normen und Praxis-Tipps. Besonders die Hinweise zur langfristigen Haltbarkeit der Beschriftung und zur Dokumentation sind wertvoll. Eine gut strukturierte Unterverteilung ist nicht nur eine technische Notwendigkeit – sie ist ein Zeichen von Verantwortung gegenüber allen, die in einem Haus leben. Ich empfehle diesen Text jedem, der mit Elektrik zu tun hat – ob als Handwerker, Hausbesitzer oder Mieter. Bleiben Sie sicher.