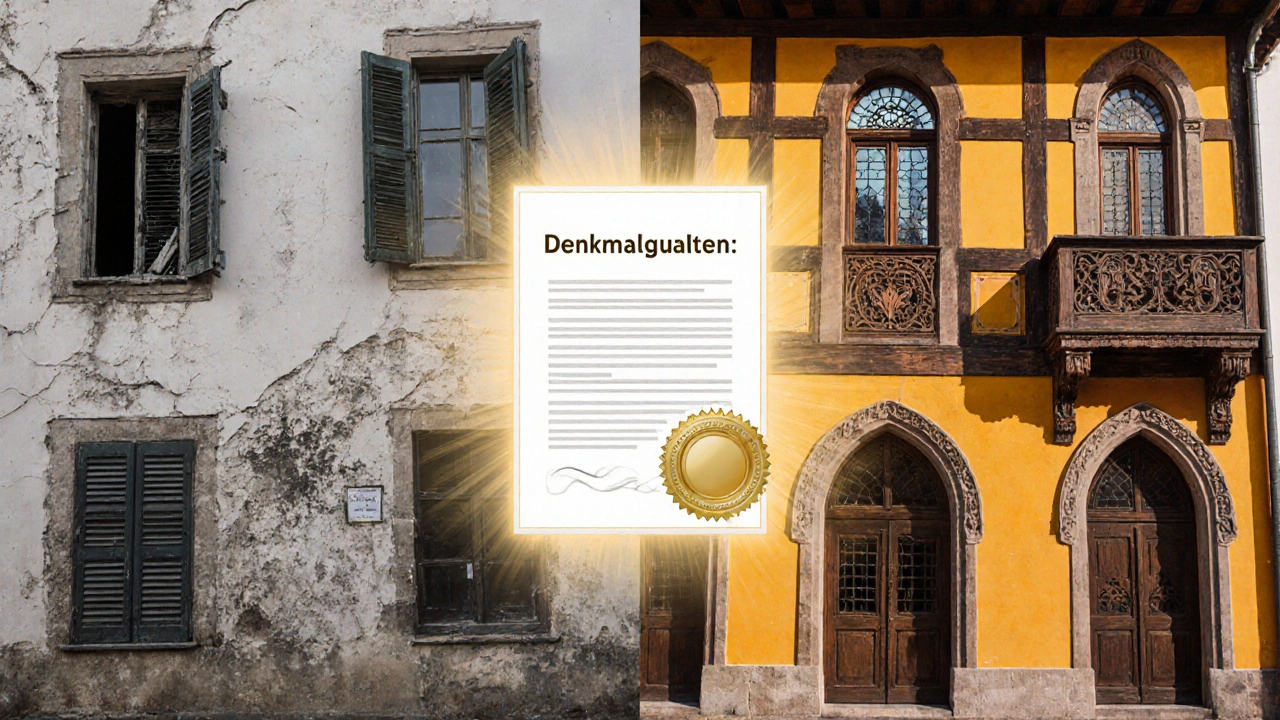

Ein denkmalgeschütztes Haus ist mehr als nur ein altes Gebäude. Es ist ein Teil der Geschichte - und gleichzeitig eine der lukrativsten Steuerchancen für Immobilienbesitzer in Deutschland. Doch viele wissen nicht, wie sie diese Chance nutzen können. Wer ein denkmalgeschütztes Objekt kauft oder sanieren will, kann bis zu 90 % der Sanierungskosten über zwölf Jahre steuerlich absetzen. Das nennt man Denkmal-AfA. Aber das funktioniert nur, wenn Sie ein richtiges Denkmalgutachten haben. Ohne es gibt keine Förderung. Keine Steuervorteile. Keine Rendite.

Was ist ein Denkmalgutachten und warum brauchen Sie es?

Ein Denkmalgutachten ist kein einfacher Baugutachterbericht. Es ist ein fachlich fundiertes Dokument, das von einem zertifizierten Sachverständigen erstellt wird. Es beweist: Ihr Gebäude ist ein Baudenkmal. Und das ist die Voraussetzung, um die steuerliche Abschreibung zu bekommen.

Diese Gutachten prüfen, ob das Gebäude historisch, künstlerisch oder städtebaulich bedeutend ist. Nicht das Alter allein zählt. Ein 80-jähriges Einfamilienhaus aus den 1950ern kann genauso geschützt sein wie ein 200-jähriges Bürgerhaus - wenn es architektonisch einzigartig ist oder Teil einer historischen Straßenzugstruktur.

Das Gutachten dokumentiert:

- Welche Bauteile original sind (Fenster, Türen, Treppen, Fassaden)

- Welche Sanierungsmaßnahmen notwendig sind

- Welche Materialien und Techniken erlaubt sind

- Wie die Immobilie denkmalrechtlich einzustufen ist

Ohne dieses Papier kann die Finanzbehörde die Abschreibung nicht anerkennen. Und das bedeutet: Sie verlieren Tausende Euro an Steuervorteilen - jedes Jahr.

Wie wird ein Gebäude zum Denkmal?

Nicht jedes alte Haus ist automatisch geschützt. Die Entscheidung liegt bei der Unteren Denkmalschutzbehörde - meistens beim Landkreis oder der Stadtverwaltung. Dort prüfen sie anhand der jeweiligen Landesgesetze, ob das Gebäude die Kriterien erfüllt.

Die wichtigsten Kriterien sind:

- Historische Bedeutung: Hat das Gebäude mit wichtigen Ereignissen, Personen oder Entwicklungen zu tun?

- Künstlerische Qualität: Ist es ein Beispiel besonderer Architektur, Handwerkskunst oder Materialverwendung?

- Städtebauliche Einordnung: Bildet es zusammen mit anderen Gebäuden einen historischen Ensemblecharakter?

- Technische Besonderheiten: Hat es seltene Bautechniken oder Konstruktionen, die heute nicht mehr üblich sind?

Wichtig: Ein Gebäude muss nicht offiziell in die Denkmalliste eingetragen sein, um denkmalgeschützt zu sein. In Bayern und einigen anderen Bundesländern gilt es automatisch als geschützt, wenn es die Kriterien erfüllt - aber ohne offizielle Bescheinigung können Sie trotzdem keine Steuerabschreibung beantragen. Deshalb: Beantragen Sie die Eintragung. Und holen Sie sich ein Gutachten.

Wie viel kostet ein Denkmalgutachten?

Ein solches Gutachten kostet zwischen 800 und 2.500 Euro. Je größer, komplexer und historisch wertvoller das Gebäude, desto teurer. Ein kleines Stadthaus aus dem 19. Jahrhundert mit einfachen Sanierungsplänen kostet eher 800-1.200 Euro. Ein großes, mehrstöckiges Gebäude mit komplizierten Fassaden, Dachkonstruktionen und historischen Innenausstattungen kann leicht 2.000 Euro und mehr kosten.

Das ist kein Aufwand, den Sie einfach wegschieben. Denn die Kosten sind ein Investment. Die steuerlichen Vorteile überwiegen die Ausgaben bei weitem.

Beispiel: Sie sanieren ein denkmalgeschütztes Haus für 300.000 Euro. Mit der Denkmal-AfA können Sie 90 % davon, also 270.000 Euro, über 12 Jahre abschreiben. Das sind 22.500 Euro pro Jahr. Bei einem Steuersatz von 42 % ergibt das 9.450 Euro Steuerrückerstattung pro Jahr - über zwölf Jahre also 113.400 Euro. Das Gutachten von 1.500 Euro ist damit in weniger als zwei Monaten amortisiert.

Denkmal-AfA vs. KfW-Förderung: Was ist besser?

Viele Besitzer vergleichen die Denkmal-AfA mit der KfW-Förderung für Energieeffizienz. Aber das ist wie Apfel mit Birne zu vergleichen.

KfW-Förderung:

- Bietet Zuschüsse bis zu 120.000 Euro pro Wohnraum

- Setzt strenge energetische Standards voraus (Dämmung, Fenster, Heizung)

- Laufzeit: 10 Jahre

- Meistens nur für Neubauten oder umfassende Sanierungen

Denkmal-AfA:

- Keine Zuschüsse - aber Absetzung von bis zu 400.000 Euro Sanierungskosten

- Keine energetischen Vorgaben - historische Fenster dürfen bleiben, auch wenn sie nicht isoliert sind

- Laufzeit: 12 Jahre

- Absetzbar sind alle Kosten für die Herstellung der wohnwirtschaftlichen Nutzung

Das ist der große Vorteil: Bei einem Denkmal dürfen Sie nicht einfach moderne Dämmung einbauen, wenn das die Fassade zerstört. Die KfW würde das nicht genehmigen. Die Denkmal-AfA erlaubt es - und belohnt Sie trotzdem mit Steuervorteilen. Bei einem Steuersatz von 42 % und 400.000 Euro Sanierungskosten können Sie bis zu 168.000 Euro an Steuern sparen.

Die KfW ist gut, wenn Sie modernisieren und Energie sparen wollen. Die Denkmal-AfA ist die bessere Wahl, wenn Sie ein historisches Gebäude sanieren und langfristig Wert und Rendite sichern wollen.

Was sind die größten Fallstricke?

Die steuerlichen Vorteile sind groß - aber die Hürden auch. Viele Eigentümer scheitern nicht an den Kosten, sondern an der Bürokratie.

Problem 1: Lange Genehmigungszeiten

Die Denkmalschutzbehörde braucht durchschnittlich 6-9 Monate, um Sanierungspläne zu prüfen. In manchen Städten sind es sogar 14 Monate. Das ist doppelt so lange wie bei normalen Sanierungen. Und während die Behörde prüft, läuft die Abschreibung nicht. Sie müssen die Sanierung erst nach Genehmigung beginnen. Der Vertragsabschluss zählt nicht. Nur der tatsächliche Baubeginn.

Problem 2: Materialvorgaben

Ein Fenster muss originalgetreu ersetzt werden - nicht mit einem modernen Isolierglas, das optisch ähnelt. Es muss aus Holz sein, mit der gleichen Profilierung, dem gleichen Glas, der gleichen Farbe. Das kostet bis zu 50 % mehr als normale Fenster. Und es gibt nicht viele Handwerker, die das können. Wer das nicht weiß, bekommt die Genehmigung nicht.

Problem 3: Überzogene Erwartungen

Einige Eigentümer glauben, ein Denkmal sei automatisch wertvoller. Aber das stimmt nicht. Laut dem Deutschen Institut für Urbanistik liegen die Sanierungskosten bei Denkmalimmobilien durchschnittlich 35 % höher als bei normalen Häusern. Und 42 % der Verkäufer verlangen Preise, die 25 % über dem tatsächlichen Wert liegen - weil sie die Steuervorteile falsch in den Preis einrechnen.

Ein Denkmal ist kein Goldesel. Es ist eine Verpflichtung. Und nur wer sie ernst nimmt, profitiert langfristig.

Wer profitiert wirklich von der Denkmal-AfA?

Die steuerliche Förderung lohnt sich besonders, wenn:

- Das Gebäude in einer attraktiven Innenstadt liegt (Berlin, München, Hamburg, Köln)

- Die Sanierungskosten hoch sind (über 150.000 Euro)

- Sie ein langfristiges Investitionsziel haben (nicht nur kurzfristig verkaufen wollen)

- Sie einen Steuersatz von mindestens 30 % haben

Es lohnt sich weniger, wenn:

- Das Gebäude in einer abgelegenen Gegend steht und kaum Wertsteigerung bringt

- Die Sanierung nur geringe Kosten verursacht (unter 80.000 Euro)

- Sie die Immobilie in 3-5 Jahren verkaufen wollen

- Sie keine Zeit oder Geduld für die Genehmigungsprozesse haben

Studien zeigen: Denkmalimmobilien in Innenstädten steigen langfristig um durchschnittlich 18 % stärker als normale Wohnungen. Wer sie hält, baut langfristig Wert auf - und spart dabei Steuern.

Wie starten Sie den Prozess?

So gehen Sie vor:

- Prüfen: Gehen Sie zur Unteren Denkmalschutzbehörde Ihrer Stadt oder Gemeinde. Fragen Sie, ob Ihr Gebäude in der Denkmalliste steht. Manche Städte haben Online-Datenbanken.

- Recherchieren: Sammeln Sie alte Fotos, Baupläne, Akten über frühere Besitzer oder Umbauten. Je mehr Sie haben, desto einfacher ist das Gutachten.

- Wählen: Suchen Sie einen zertifizierten Denkmalgutachter. Achten Sie auf Erfahrung mit ähnlichen Gebäuden. Fragt man bei Immobilienverbänden nach, bekommt man Empfehlungen.

- Beantragen: Der Gutachter erstellt das Gutachten. Sie reichen es zusammen mit Sanierungsplänen bei der Denkmalschutzbehörde ein.

- Warten: Die Behörde prüft. Sie erhalten eine Genehmigung oder Ablehnung. Bei Ablehnung: Fragen Sie nach den Gründen. Oft lässt sich das Gutachten nachbessern.

- Sanieren: Erst nach Genehmigung beginnen. Dokumentieren Sie jede Ausgabe mit Rechnungen, Fotos, Bauprotokollen.

- Absetzen: Mit allen Unterlagen beim Steuerberater einreichen. Die Abschreibung beginnt mit der Fertigstellung der Sanierung - nicht mit dem Vertragsabschluss.

Denken Sie daran: Die Genehmigung ist in den meisten Bundesländern vier Jahre gültig. Danach müssen Sie sie erneuern - auch wenn die Sanierung noch nicht abgeschlossen ist.

Was kommt als Nächstes?

Ab 2026 wird die Bundesregierung die Denkmal-AfA mit der KfW-Förderung kombinieren. Das heißt: Sie können dann sowohl die Steuerabschreibung als auch Zuschüsse für energieeffiziente Maßnahmen nutzen - aber nur, wenn sie mit dem Denkmalschutz vereinbar sind. Das ist ein großer Schritt. Denn bisher war es fast unmöglich, moderne Dämmung in ein Denkmal einzubauen. Bald könnte es mit speziellen Lösungen möglich sein.

Die Denkmal-AfA bleibt auch in Zukunft eine der wichtigsten Förderungen für Immobilienbesitzer. Sie ist im Koalitionsvertrag 2021-2025 explizit verankert. Und sie wird nicht abgeschafft - aber sie wird strenger. Wer jetzt nicht anfängt, riskiert, später nicht mehr an die Förderung zu kommen.

Frequently Asked Questions

Kann ich ein Denkmalgutachten selbst erstellen?

Nein. Nur zertifizierte Sachverständige mit Fachkenntnissen im Denkmalschutz dürfen ein rechtsgültiges Denkmalgutachten erstellen. Selbst erstellte Unterlagen haben keine rechtliche Wirkung und werden von der Finanzbehörde nicht anerkannt.

Wann beginnt die steuerliche Abschreibung?

Die Abschreibung beginnt erst, wenn die Sanierungsarbeiten abgeschlossen und die Immobilie wohnwirtschaftlich genutzt wird. Der Vertragsabschluss oder der Baubeginn zählen nicht. Sie brauchen eine Fertigstellungsbescheinigung der Behörde und vollständige Dokumentation aller Kosten.

Wie hoch ist die jährliche Abschreibung?

Die jährliche Abschreibung liegt zwischen 8,8 % und 9,5 % der förderfähigen Kosten. Bayern hat mit 9,5 % die höchste Quote, andere Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen oder Berlin liegen bei 9,0 %. Die Gesamtsumme darf maximal 90 % der Sanierungskosten betragen.

Muss ich das Gebäude mindestens 12 Jahre halten?

Nein, Sie müssen es nicht halten. Aber: Wenn Sie das Gebäude vor Ablauf der 12 Jahre verkaufen, müssen Sie die bisher abgesetzten Beträge als Einkommen versteuern. Das nennt man Nachversteuerung. Es ist also wirtschaftlich sinnvoll, das Objekt mindestens 12 Jahre zu halten.

Kann ich die Denkmal-AfA auch für gewerblich genutzte Gebäude nutzen?

Ja. Die Denkmal-AfA gilt für Wohn- und gewerbliche Immobilien. Ob Sie das Gebäude vermieten, als Büro nutzen oder als Gewerberaum betreiben - die Abschreibung ist möglich, solange es als Baudenkmal anerkannt ist und die Sanierung der wirtschaftlichen Nutzung dient.