Warum Lärmschutz bei Immobilienprojekten heute zur Baustopplinie wird

Ein neues Wohngebäude in München soll 2025 fertig werden. Die Pläne liegen vor, die Finanzierung steht, die Bauanträge sind eingereicht. Doch dann kommt der Bescheid: Lärmschutz nicht ausreichend. Die Genehmigung wird versagt. Kein Wunder: In Deutschland werden heute mehr Bauprojekte wegen Lärmschutzproblemen gestoppt als wegen fehlender Finanzierung. Die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) von 2023 hat die Spielräume drastisch eingeschränkt - und das hat echte Konsequenzen für den Wohnungsbau.

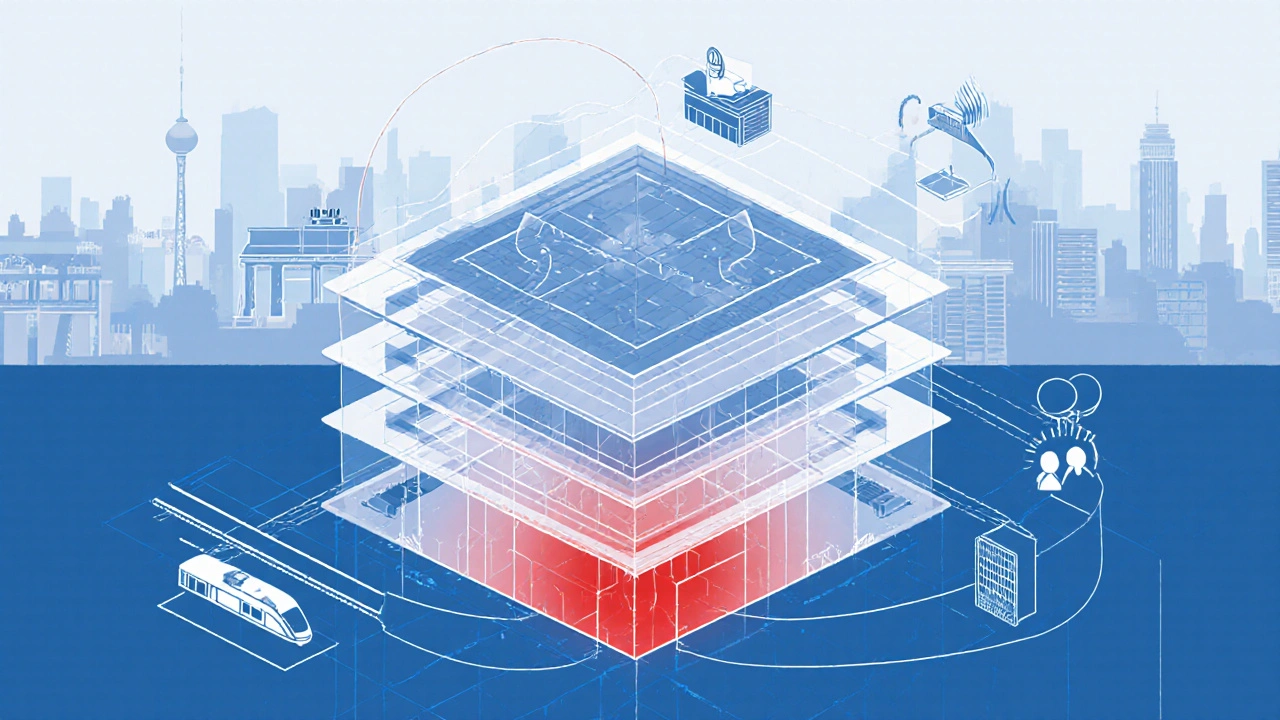

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) ist die Grundlage. Es sagt: Jeder Mensch hat ein Recht auf Schutz vor schädlichem Lärm. Aber was ist „schädlich“? Das definiert die TA Lärm. Und die ist 2023 neu gefasst worden - mit deutlich strengeren Regeln. Wer jetzt baut, muss nicht nur die Geräusche seiner eigenen Anlage im Blick haben, sondern die Gesamtbelastung des gesamten Gebiets. Das heißt: Wenn in der Straße schon eine Autobahn, eine Bahnlinie und drei Wärmepumpen laufen, dann darf dein neues Gebäude kaum noch etwas dazu geben. Sonst überschreitest du den Grenzwert - und bekommst keine Baugenehmigung.

Wie die TA Lärm 2023 den Baualltag verändert hat

Die TA Lärm ist keine Gesetzesnovelle, sondern eine Verwaltungsvorschrift. Klingt technisch - ist aber entscheidend. Sie legt fest, wie viel Lärm in Wohngebieten tagsüber und nachts erlaubt ist. Und sie sagt, wie du diesen Lärm messen und berechnen musst. Die neue Version von 2023 macht es noch präziser: Sie verlangt eine anlagenübergreifende Betrachtung. Das bedeutet: Du darfst nicht nur deine eigene Baustelle prüfen. Du musst alle anderen Lärmquellen in der Umgebung mit einrechnen - auch die, die schon seit Jahren da sind.

Ein Beispiel: Du willst ein Mehrfamilienhaus mit 12 Wohnungen bauen. Die Nachbarstraße hat eine Tempo-30-Zone, aber ein Bus fährt jede halbe Stunde vorbei. Die Wohnung darunter hat eine Wärmepumpe. Und der Supermarkt nebenan hat einen Lüftungsschacht, der nachts knattert. Die TA Lärm verlangt jetzt: Addiere alle diese Geräusche. Wenn du dann noch dein eigenes Gebäude mit Fenstern und Wänden dazunimmst, ist der Gesamtpegel oft schon über dem zulässigen Wert, bevor du überhaupt einen Stein aufgelegt hast.

Das Umweltbundesamt nennt das „Vorbelastung“. Und die wird jetzt nicht mehr ignoriert - sie wird zur Hürde. Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) hat das klar benannt: „Unflexible Vorgaben beim Lärm- und Geruchsschutz erweisen sich in der Praxis als wahre Wohnungs-Verhinderungs-Regeln.“ Und das ist kein Einzelfall. In Innenstädten wie Berlin, Hamburg oder München sind die Baugenehmigungen für neue Wohnungen in den letzten drei Jahren um durchschnittlich 23,7 % zurückgegangen - hauptsächlich wegen Lärmschutzproblemen.

Was passiert mit Wärmepumpen, Balkonen und Nachbarschaftslärm?

Wärmepumpen sind das beste Beispiel dafür, wie sich der Lärmschutz auf Alltagssituationen auswirkt. Sie gelten nicht als genehmigungspflichtige Anlage - also brauchst du keine offizielle Erlaubnis. Aber: Sie dürfen trotzdem keine „schädliche Umwelteinwirkung“ verursachen. Das steht im BImSchG. Und das bedeutet: Wenn deine Wärmepumpe in der Nacht so laut ist, dass die Nachbarn nicht schlafen können, musst du sie umstellen - oder bezahlen.

Haus & Grund Frankfurt dokumentiert: Klagen wegen Wärmepumpen häufen sich. Nicht weil sie kaputt sind - sondern weil sie einfach zu nah an Wohnfenstern installiert wurden. Die Lösung? Die richtige Positionierung. Ein Abstand von mindestens drei Metern zum Nachbargrundstück, Schalldämpfer, und wenn nötig, eine Schallschutzwand. Das kostet 1.500 bis 5.000 Euro - aber es ist billiger als ein Gerichtsverfahren.

Auch Balkone und Fenster sind jetzt Teil des Lärmschutzes. Die DIN 4109 legt Mindestanforderungen fest: Wie dick müssen Wände sein? Welche Isolierung brauchen Fenster? Die DIN 4109 Teil 5 geht noch weiter: Sie empfiehlt erhöhte Schallschutzstandards - besonders in dicht bebauten Gebieten. Wer hier spart, kauft sich später Ärger. Ein nachträglicher Einbau von Schallschutzfenstern kostet bis zu 1.200 Euro pro Fenster. Und das ist nur die Hälfte der Geschichte. Die andere Hälfte: der Nachbarschaftslärm.

Ein lauter Fernseher, ein Kind, das spielt, ein Gespräch auf dem Balkon - das alles kann als störend gelten, wenn die Wände dünn sind. Laut einer bundesweiten Erhebung des Deutschen Mieterbundes kommen 68 % aller Lärmbeschwerden nicht von Maschinen, sondern von Menschen. In Großstädten liegt die durchschnittliche Anzahl von Lärmbeschwerden bei 12,3 pro 1.000 Einwohner. Das ist kein Kleinkrieg - das ist ein Systemproblem.

Die Rolle der Landesgesetze und die Unsicherheit der Bauherren

Das BImSchG ist bundesweit - aber die Umsetzung ist landesweit unterschiedlich. In Bayern, Hessen und Baden-Württemberg gelten zusätzliche Landesimmissionsschutzgesetze (LImSchG). In Brandenburg zum Beispiel ist Lärm von 22 bis 6 Uhr in Wohngebieten streng verboten - selbst wenn er von menschlichem Verhalten kommt. Das heißt: Ein Partygast, der auf dem Balkon laut singt, kann rechtlich belangt werden. In anderen Bundesländern ist das nicht der Fall.

Das führt zu einer großen Unsicherheit bei Entwicklern. Was gilt in München? Was in Nürnberg? Was in Augsburg? Die Landesbauordnungen sind nicht harmonisiert. Eine Lösung, die in Berlin funktioniert, scheitert in Stuttgart. Der ZIA fordert seit Jahren eine bundesweite Standardisierung. Doch bislang bleibt es bei 16 unterschiedlichen Regelwerken. Das macht Planung teuer und langsam. Projektentwickler brauchen durchschnittlich 6 bis 8 Wochen, um die Lärmschutzanforderungen zu verstehen - und das, obwohl sie sonst schon alles vorbereitet haben.

Und dann kommt noch die DIN 4109. Sie sagt: „Das Gebäude muss so gebaut werden, dass es den Lärm von außen abhält.“ Aber sie sagt nicht, wie viel Lärm genau erlaubt ist. Das macht die TA Lärm. Und die TA Lärm sagt: „Es kommt auf die Gesamtbelastung an.“ Also: Du musst die DIN 4109 und die TA Lärm zusammenlesen - und dann noch die Landesvorschriften. Wer das nicht macht, baut auf Sand.

Was passiert, wenn du die Regeln ignorierst?

Ein Entwickler in Köln hat 2023 ein Gebäude gebaut, das laut TA Lärm nicht genehmigungsfähig war. Er hat es trotzdem gebaut - mit dem Argument: „Die Nachbarn haben sich ja nicht beschwert.“ Doch nach sechs Monaten kamen 17 Beschwerden. Die Behörde ordnete an: Fenster müssen ausgetauscht werden, Wände müssen nachgedämmt werden, die Wärmepumpe muss abgeschaltet werden. Die Kosten: 420.000 Euro. Und das war nur die erste Runde. Die Nachbarn klagten auf Schadensersatz. Der Fall ist noch offen.

Die Folgen sind nicht nur finanziell. Sie sind auch rechtlich. Wer gegen das BImSchG verstößt, macht sich strafbar. Die Behörden können Baustellen schließen, Genehmigungen widerrufen, sogar Rückbau anordnen. Und das nicht nur bei großen Projekten. Auch bei Ein- und Zweifamilienhäusern ist das möglich - besonders wenn sie in der Nähe von Straßen, Bahnen oder Industriegebieten liegen.

Die gute Nachricht: Es gibt Lösungen. Aber sie müssen früh kommen. Die TA Lärm 2023 erlaubt Ausnahmen - aber nur, wenn du sie beweist. Zum Beispiel: Wenn du eine Lärmkarte vorlegst, die zeigt, dass die Vorbelastung unter dem Grenzwert liegt. Oder wenn du mit einem Schallschutzgutachten nachweist, dass deine Fensterkonstruktion den Lärm um 15 dB reduziert. Das ist kein Glücksspiel - das ist Planung.

Was Bauherren jetzt tun müssen - 5 konkrete Schritte

- Frühzeitig Lärmanalyse beauftragen. Nicht erst, wenn der Bauantrag eingereicht ist. Schon bei der Grundstücksrecherche. Lärmkarten des Umweltbundesamts sind öffentlich. Nutze sie. Sie zeigen, wo Lärm über 55 dB tagsüber herrscht - das ist die Grenze für Wohngebiete.

- Wärmepumpen und Lüftungsanlagen planen wie Fenster. Stelle sie nicht neben Schlafzimmerfenster. Nutze Schalldämpfer. Wähle Geräte mit „Nachtmodus“. Die Geräuschklasse sollte unter 40 dB(A) liegen - das ist der Standard für „geräuscharm“.

- Wähle Schallschutzfenster nach DIN 4109 Teil 5. Nicht die billigsten. Nicht die normalen. Wähle die Klasse „erhöhter Schallschutz“. Das kostet 20-30 % mehr, aber es verhindert später 100.000 Euro Nachbesserungskosten.

- Prüfe die Landesvorschriften. Was gilt in deinem Bundesland? In Bayern ist der Lärm von 22 bis 6 Uhr besonders streng. In Hessen gibt es zusätzliche Vorgaben für Gewerbegebiete. Frag den örtlichen Immissionsschutzbehörde - nicht den Architekten.

- Dokumentiere alles. Jede Messung, jede Rechnung, jede Abstimmung mit der Behörde. Wenn du später angegriffen wirst, brauchst du Nachweise - nicht gute Absichten.

Die Zukunft: Flexibilität oder weiterer Stillstand?

Die Bundesregierung hat 2024 einen Entwurf vorgelegt, um den Wohnungsbau zu beschleunigen. Dazu gehört auch eine Reform des Lärmschutzrechts. Der Bundesrat von Baden-Württemberg hat gefordert: „Freiräume für passgenaue Lösungen schaffen.“ Das heißt: Nicht mehr „alle gleich“, sondern „je Lage anders“. Wenn ein Grundstück schon 50 dB Lärm hat, dann sollte man vielleicht nicht 55 dB zulassen - sondern 58 dB, wenn man dafür mehr Wohnungen bauen kann.

Die neue TA Lärm, die im dritten Quartal 2025 in Kraft treten soll, wird genau das versuchen: Die Vorbelastung noch präziser einrechnen. Sie wird zwischen neu errichteten und bestehenden Anlagen unterscheiden. Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Doch Experten warnen: Wenn nichts passiert, sinkt die Zahl der neu gebauten Wohnungen bis 2030 um weitere 18 %. Das ist kein Risiko - das ist eine Prognose.

Die Lösung liegt nicht darin, Lärm zu ignorieren. Sondern darin, ihn realistisch zu bewerten. Lärm ist kein Feind - er ist ein Planungsparameter. Wer ihn früh versteht, baut erfolgreich. Wer ihn ignoriert, baut in die Luft.

Elisabeth Whyte

November 22 2025Ich kann das einfach nicht mehr! 😭 Die Stadt will Wohnungen, aber dann kommt der Lärm und alles ist weg!!! Warum muss jeder Baum, jeder Bus, jede Wärmepumpe uns zum Schweigen bringen?!?!?!

Bernd Sangmeister

November 22 2025lol also ich hab ne wärmepumpe und die ist lauter als mein ex... aber hey, wenn die nachbarn nicht schlafen können, dann halt nix mit wohnung... #bautotale

Elsa Bazán Mezarina

November 23 2025Die TA Lärm 2023 stellt eine bahnbrechende Normative Wende im Immissionsschutzrecht dar. Die anlagenübergreifende Betrachtung ist nicht nur technisch zwingend, sondern auch ethisch geboten. Es ist unverantwortlich, die Vorbelastung zu ignorieren - besonders in urbanen Kontexten, wo die Akkumulation von Schallenergie eine soziale und gesundheitliche Krise darstellt. 🌍🔊

Jens Kilian

November 23 2025Hey Leute, ich hab in Berlin ein Projekt mit 80 Wohnungen gebaut - und ja, die Lärmschutzprüfung hat uns fast umgehauen. Aber mit guter Planung und Schallschutzfenstern (Klasse 4!) hat’s funktioniert. Keine Angst, es ist machbar! 💪🌱

Anton Avramenko

November 25 2025Ich verstehe, dass es schwierig ist. Aber wenn wir nicht jetzt handeln, haben wir in 10 Jahren keine lebenswerten Städte mehr. Es geht nicht um „zu viel Lärm“ - es geht um „zu wenig Respekt“. Vielleicht sollten wir mal mit den Nachbarn reden, statt nur zu klagen.

Christian Bachmann (Admin)

November 26 2025Die gesetzliche Grundlage des BImSchG ist aus dem Jahr 1974, die TA Lärm von 2023 ist eine logische, wissenschaftlich fundierte Evolution, die den veränderten urbanen Lärmprofilen Rechnung trägt. Die Vorbelastung ist kein technisches Detail, sondern ein quantifizierbarer Indikator für die ökologische Tragfähigkeit eines Standorts. Die derzeitige Praxis, Lärm als „Störung“ und nicht als „Systemparameter“ zu betrachten, ist archaisch und gefährdet die langfristige Wohnraumversorgung in dicht besiedelten Regionen. Die DIN 4109-Teil 5 ist eine Empfehlung - die TA Lärm ist eine verbindliche Rechtsnorm. Die Verwechslung dieser Ebenen führt zu systematischen Planungsfehlern.

Fredrik Bergsjøbrenden

November 26 2025Deutschland ist ein Land von Regeln. In Norwegen baut man, wo man will. Und wenn’s laut ist? Dann trägt man Ohrstöpsel. Ihr habt 16 verschiedene Gesetze, 300 DIN-Normen, und trotzdem keine Wohnungen. Ich verstehe es nicht.

Erin Byrne

November 28 2025I just moved to Berlin last year and I’m amazed how quiet it is… wait, no, actually it’s not. But I get why the rules are like this. We all need sleep, right?

Alexander Balashov

November 29 2025Ich hab letztes Jahr ein Einfamilienhaus gebaut. Die Wärmepumpe war das größte Problem. Drei Meter Abstand, Schalldämpfer, Nachtmodus - und plötzlich war alles friedlich. Es ist nicht schwer. Nur mühsam. Aber lohnend.

Harald Gruber

November 30 2025Das ist doch Wahnsinn! In Österreich haben wir auch Lärm, aber wir lösen es mit klugen Lösungen - nicht mit Bürokratie! Wer sagt, dass man bei 55 dB nicht auch mit 58 dB wohnen kann? Das ist reine Ideologie! 🤬

Kirsten Schuhmann

Dezember 1 2025Ach ja, natürlich. Die „Vorbelastung“ ist das Problem. Nicht die Tatsache, dass wir 2025 immer noch keine vernünftige Wohnraumstrategie haben. Aber Lärm - der ist schlimm. 🙄

Florian FranzekFlorianF

Dezember 1 2025Ein wichtiger Hinweis: Die DIN 4109-Teil 5 ist nicht verbindlich, sondern eine Empfehlung. Die verbindliche Grundlage bleibt die TA Lärm. Viele Architekten verwechseln das - mit teuren Folgen. Es ist entscheidend, die rechtliche Hierarchie zu verstehen.

Rodrigo Ludwig

Dezember 2 2025Ich hab in Köln 30 Wohnungen gebaut - und die Nachbarn haben sich NICHT beschwert. Aber die Behörden haben trotzdem alles verboten. Das ist kein Lärmschutz, das ist ein System zur Kontrolle. Und es wird immer schlimmer.

Karoline Kristiansen

Dezember 3 2025ich hab das gelesen und muss sagen: die schreibweise ist voll daneben. „Baugenehmigung“ ist nicht „Baugenehmigun“ und „Wärmepumpe“ nicht „Wärmepumpen“... das ist ja grausam.

David Blumenthal

Dezember 4 2025Die technischen Vorgaben sind korrekt und notwendig. Es ist jedoch problematisch, dass die öffentliche Diskussion sich auf technische Details konzentriert, anstatt die soziale Dimension des Wohnens zu berücksichtigen. Lärm ist nicht nur ein physikalisches Phänomen - er ist ein Ausdruck sozialer Ungleichheit.

Patrick Alspaugh

Dezember 4 2025I’ve seen this in Dublin too. People complain about noise, but no one wants to fix the root cause. Maybe we need better urban planning, not just more walls and windows.

ilse gijsberts

Dezember 5 2025Also ich find’s voll krass, dass wir jetzt mehr über Lärm entscheiden als über Wohnraum. 🤷♀️ Warum bauen wir nicht einfach mehr und schützen dann die Leute mit Schallschutz? Nicht umgekehrt! #BauHaltNichtAn

Marcel Menk

Dezember 7 2025Das ist alles eine Lüge. Die Regierung will nicht, dass wir wohnen. Die Wärmepumpen sind nicht das Problem - die sind nur ein Vorwand. Die echte Wahrheit? Sie wollen uns alle in Schlafwagen stecken und uns mit 5G und Lärm kontrollieren. 🛑📡👁️